- 「動物裁判」とは、その名の通り、動物を被告人として、人間と同じように法廷で裁いた、歴史上実際に行われていた裁判のことです。主に中世から近世(だいたい9世紀~18世紀頃)のヨーロッパで、数多くの記録が残っています。 裁判にかけられたのは、豚、牛、馬、犬などの家畜から、時にはネズミ、イナゴ、ゾウムシといった害虫・害獣まで様々でした。 裁判には大きく分けて二種類ありました。

- 世俗の裁判所

主に人間を傷つけたり殺したり、物を壊したりした個々の家畜(特に豚が多い)が対象。弁護人がつくこともあり、有罪なら死刑(絞首刑や火あぶりなど)が執行されました。 - 教会の裁判所

主に農作物に被害を与える害虫や害獣の集団が対象。動物(の代表)に召喚状を送り、弁護人も立てられました。判決は破門(教会からの追放)や呪い、立ち退き命令などでした。 - 当時の人々は、動物にも道徳的な責任があると考えたり、災害の原因を動物(や悪魔)のせいにしたりして、裁判という儀式で社会の秩序を保とうとしたようです。 啓蒙思想や科学が広まるにつれて、動物を裁くことは不合理だという考えが広まり、この奇妙な慣習は次第に行われなくなりました。

裁判といえば、人間が犯したとされる罪について、証拠を調べ、法律に基づいて判決を下す……というのが、私たちの常識ですよね。被告席に立つのは、もちろん人間です。

しかし、もし「被告人は、豚です」「本日の被告は、ネズミの群れです」なんていう裁判が、かつてヨーロッパで真面目に行われていたとしたら、信じられますか? まるでモンティ・パイソンのコメディか、ファンタジー小説の一場面のようですが、これは歴史上、実際に存在した「動物裁判(Animal trial)」と呼ばれる、非常に奇妙で興味深い慣習なのです。

今回は、この現代から見ると信じられないような「動物裁判」とは一体どのようなものだったのか、なぜ行われていたのか、そしてどんな動物たちが裁かれていたのか、その驚くべき世界を覗いてみましょう。

動物が被告席に!? 動物裁判とは

「動物裁判」とは、その名の通り、人間以外の動物を、人間の法廷(あるいはそれに準ずる場所)に引き出し、特定の「罪」に対して、人間の法律や宗教的な規範に基づいて裁きを下そうとした、一連の行為や手続きのことを指します。

このような裁判の記録は、古代ギリシャなどにも断片的に見られますが、特に中世から近世(だいたい9世紀頃から、ピークは13世紀~17世紀頃)にかけてのヨーロッパで、数多くの事例が記録として残されています。特にフランス、スイス、ドイツ、イタリアといった国々で、盛んに行われていたようです。記録に残っているだけでも、確認できるだけで100件を超える(もっと多いという説もあります)動物裁判が行われたと言われています。

裁判にかけられた動物の種類も、実に様々です。

- 家畜

人間の生活に身近な動物たち。特に豚が被告となるケースが圧倒的に多かったようです。その他、牛、馬、ロバ、ヤギ、犬、猫なども記録に残っています。 - 害虫・害獣

人間の生活や農業に害をなすと考えられた動物たち。ネズミ、モグラ、イナゴ、ゾウムシ、毛虫、カタツムリ、シロアリ、ハエ、さらには漁業に被害を与えるとしてイルカまで、実に多種多様な生き物が「被告」となりました。

2種類の裁判:世俗裁判と教会裁判、それぞれのやり方

動物裁判は、それを執り行った主体(裁判所)と、裁かれた動物の種類によって、大きく二つのタイプに分けることができます。

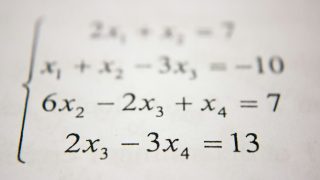

【タイプ1】世俗の裁判所による裁判 ~主に家畜を裁く~

こちらは、主に領主や都市の役人などが運営する「世俗の裁判所」で行われた裁判です。対象となるのは、主に人間やその財産に直接的な損害を与えた、個々の動物、特に家畜でした。

前述のように、被告として最も多かったのは豚です。当時のヨーロッパでは、豚は町や村の中を比較的自由に歩き回ることが許されていました。そのため、子供を襲って死なせてしまったり、人に噛みついて怪我をさせたり、畑を荒らしたりといった事件が、残念ながらしばしば起こったのです。

このような「罪」を犯した(とされる)豚は、捕らえられて牢に入れられ、人間が起こした事件とほぼ同じように、正式な裁判にかけられました。裁判ではなんと、

- 豚(被告)のために弁護人が任命され、弁護活動を行うこともあった。

- 証人が呼ばれ、事件の状況について証言することもあった。

- 裁判官(領主や判事)が、証拠や証言に基づいて有罪か無罪かの判決を下した。

そして、もし有罪とされれば、人間と同様に死刑が宣告され、執行されることが多かったのです。死刑の方法も、絞首刑(首吊り)、火あぶり、生き埋めなど、人間に対するものと同じでした。時には、処刑の前に、動物に人間の服(ベストや手袋など)を着せるといった、見せしめのような演出が行われることもあったと言われています。(もちろん、全てのケースで死刑になったわけではなく、証拠不十分で無罪となったり、耳を切り落とすなどの軽い罰で済んだり、あるいは所有者が賠償金を支払うことで解決したりするケースもありました。)

有名な例としては、1386年にフランスのファレーズという町で、人間の赤ちゃんを食い殺した罪で起訴された雌豚が、正式な裁判の結果、有罪となり、人間の服を着せられた上で、町の広場で絞首刑に処せられた、という詳細な記録が残っています。

【タイプ2】教会の裁判所による裁判 ~害虫・害獣を裁く~

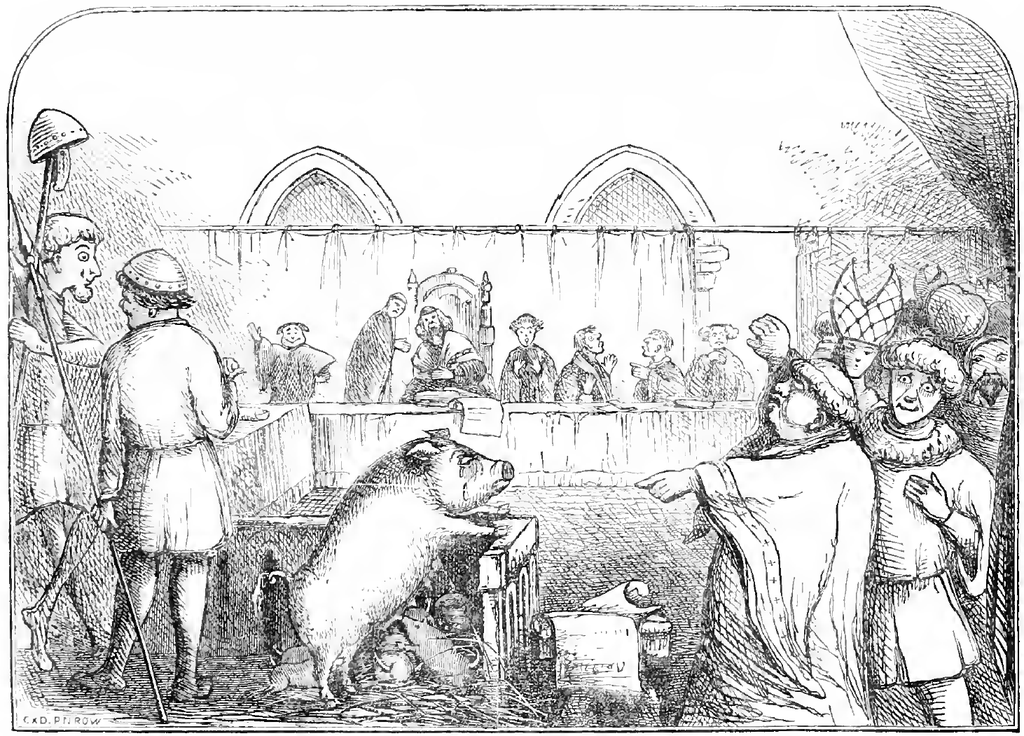

もう一つのタイプは、カトリック教会が運営する「教会裁判所」が主導して行った裁判です。こちらの対象は、個々の家畜というよりは、農作物に甚大な被害を与えたり、疫病を媒介したりする、害虫や害獣の「集団」でした。

例えば、畑を食い荒らすネズミの大群、農作物を食い尽くすイナゴやゾウムシの大量発生、ブドウ畑を荒らす毛虫やカタツムリなどです。時には、漁師の網を破るとしてイルカの群れが訴えられたケースもあったようです。

当時の人々にとって、こうした害虫や害獣による大規模な被害は、単なる自然災害とは捉えられていませんでした。それは、悪魔や悪霊がこれらの動物の姿を借りて人間を苦しめているのだ、あるいは人々の罪に対する神の怒りや罰の現れなのだ、と考えられていたのです。そのため、これらの「神や自然の秩序に反する存在」を裁き、追い払うのは、神の代理人である教会の役割だと考えられました。

教会裁判所の手続きも、非常に形式的で、現代から見ると滑稽にさえ思えるものでした。

まず、教会は、問題となっている動物たち(もちろん、その全てを法廷に連れてくることはできないので、その「代表」に対して)正式な召喚状を発行しました。召喚状は、動物たちが集まっていそうな場所(例えば、ネズミなら野原、イナゴなら発生地など)で読み上げられ、「指定された日時に、裁判所に出頭せよ」と命じました。(当然、動物たちが出頭することはありませんでしたが、手続きとしては重要でした。)

そしてなんと、これらの動物たちのために、教会によって公式な弁護人(しばしば、教会法にも詳しい法律家が任命されました)が立てられることも、珍しくありませんでした。弁護人は、法廷で「これらの動物たちも、神がお作りになった被造物であり、生きる権利がある」「彼らが人間に害をなすのは、人間自身の罪に対する神のお告げかもしれない。まず人間が悔い改めるべきではないか」「彼らに立ち退きを命じるなら、代わりの安全な生息地を用意すべきだ」などと、動物たちの(あるいは神の計画における)立場を擁護する、真剣な弁論を展開したのです。

裁判(審理)の結果、動物たちが「有罪」(あるいは、その場所にいることが不適切)と判断されると、教会は彼らに対して、破門(はもん)を宣告しました。これは、カトリック教会における最も重い罰であり、教会共同体から完全に追放され、神の救いからも見放されることを意味します(もちろん、動物がそれを理解するはずもありませんが)。あるいは、特定の地域から立ち去るように命じる判決を下したり、呪いの言葉をかけたりすることもありました。そして、これらの判決文も、動物たちがいそうな場所で厳粛に読み上げられたのです。

有名な例としては、15世紀にスイスのバーゼルで、雄鶏(おんどり)が自然の摂理に反して卵を産んだ(!)として、これは悪魔の仕業に違いない、と教会裁判にかけられ、有罪となり、悪魔と共に火あぶりの刑に処せられた、という記録があります。(実際には、雌雄同体の異常や、迷信に基づいたものだったと考えられます。)

また、15世紀から16世紀にかけて、スイスやフランスの各地で、ワインの原料であるブドウの葉を食い荒らすゾウムシや、畑を壊滅させるイナゴの群れなどに対して、教会裁判が何度も開かれ、動物側の弁護人が「彼らにも生存権がある」「召喚状の告知方法が不適切だ」などと、法廷で熱心に弁護活動を行った記録も残っています。

なぜ動物を裁いた? その背景にある世界観

現代に生きる私たちから見ると、動物を人間と同じように裁判にかけるという発想自体が、非常に奇妙で、不合理で、そして残酷にも思えます。一体なぜ、中世から近世にかけてのヨーロッパの人々は、このようなことを大真面目に行っていたのでしょうか? その背景には、当時の人々が持っていた、私たちとは異なる独特の世界観や社会のあり方がありました。

動物への擬人化と道徳的責任

当時の人々は、人間と動物の間の境界線を、私たちが現在考えているほど明確には引いていなかった可能性があります。彼らは、動物にも人間と同じように、ある程度の理性や、善悪を判断する能力、そして自らの行動に対する道徳的な責任があると、本気で考えていたのかもしれません。動物を人間のように扱う(擬人化)考え方が、社会に広く浸透していたのです。だからこそ、罪を犯した(とされる)動物は、人間と同じように法廷で裁かれ、罰せられるべきだと考えられたのでしょう。

神の秩序の回復という儀式

中世ヨーロッパは、キリスト教の教義が社会の隅々まで浸透し、人々の世界観を形作っていました。災害、疫病、不作、あるいは動物による被害といった不幸な出来事は、単なる自然現象や偶然としてではなく、しばしば神の怒りの現れ、悪魔や悪霊の仕業、あるいは罪によって世界の正しい秩序が乱れた結果として捉えられました。 そのため、罪を犯した動物(あるいは悪魔の使いと見なされた動物)を、裁判にかけて断罪し、処刑したり、追放したりするという公的な儀式を行うことは、乱れてしまった神の秩序を回復し、神の怒りを鎮め、共同体に再び平和と安定を取り戻すための、重要な社会的・宗教的な意味を持つ行為だと考えられていたのです。

社会不安の解消とスケープゴート

災害や不幸が続くと、人々は不安になり、その原因や責任を、目に見える具体的な対象に押し付けたくなるものです。動物裁判は、そうした共同体の不安や不満のはけ口として、特定の動物を「スケープゴート(罪を負わされる生贄)」にする役割を果たしていた側面もあると考えられます。動物を罰することで、人々は一時的な安心感や、問題が解決したかのような感覚を得ることができたのかもしれません。

権威の誇示と社会統制

裁判と、それに続く処刑や破門といった儀式は、しばしば公開の場で行われました。これは、裁判を取り仕切る世俗の領主や、教会の権威を、民衆に対して明確に示すための見世物としての意味合いも持っていました。「我々には、人間だけでなく、罪を犯す動物をも裁き、罰する力があるのだ」と示すことで、社会の秩序を維持し、人々の支配者への服従を促す効果も狙っていたのかもしれません。

動物裁判の終わり:理性の時代の到来

このように、中世から近世にかけてヨーロッパの各地で行われていた動物裁判という奇妙な慣習も、永遠に続いたわけではありません。17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパ社会が大きな変化を経験する中で、次第にその姿を消していくことになります。

その最大の要因は、「啓蒙思想(けいもうしそう)」の広がりです。啓蒙思想は、人間の理性を重んじ、科学的な思考によって世界を理解しようとする考え方です。この時代には、

- ルネ・デカルトのような哲学者が、動物を「魂を持たない、精巧な機械」のようなものと見なす考え方(動物機械論)を提唱するなど、人間と動物を明確に区別する考え方が広まりました。これにより、動物に人間と同じような道徳的責任や罪の意識を問うことの不合理さが、広く認識されるようになりました。

- また、自然災害や病気の原因についても、神罰や悪魔の仕業といった超自然的な説明ではなく、自然法則に基づいた科学的な説明が求められるようになっていきました。害虫や害獣の被害も、宗教的な儀式ではなく、より現実的な駆除方法や農業技術の改善によって対処すべき問題と考えられるようになっていったのです。

このような理性主義や科学的思考が社会に浸透していく中で、動物裁判は次第に時代遅れの、非合理的で野蛮な迷信と見なされるようになり、法的な手続きとしても、社会的な慣習としても、行われなくなっていったのです。(ただし、記録に残る散発的な事例としては、19世紀や、驚くべきことに20世紀初頭まで見られたとも言われています。)

まとめ:歴史の鏡としての動物裁判

豚が人間の服を着せられて絞首刑になり、ネズミやイナゴが教会から破門される…。現代の私たちの常識からすれば、信じられないような、そしてどこかブラックユーモアさえ感じさせる「動物裁判」。

しかし、それは決して単なる歴史上の奇妙なエピソード、笑い話として片付けられるものではありません。この一見不合理に見える慣習は、かつての人々が世界をどのように理解していたのか(動物観、自然観、宗教観)、罪と罰についてどのように考えていたのか、そして社会の秩序や人々の心の安定をどのように維持しようとしていたのか、その時代の独特な世界観、価値観、そして社会の仕組みを、私たちに鮮やかに映し出してくれる、貴重な「歴史の鏡」なのです。

また、動物裁判の歴史を振り返ることは、現代の私たちが抱える問題、例えば、動物の権利をどう考えるか、人間と動物との関係性はどうあるべきか、あるいは法律や裁判という制度が持つ意味や限界とは何か、といったテーマについて、歴史的な視点から改めて考え直す、興味深いきっかけを与えてくれるかもしれません。

歴史の中には、現代の「当たり前」からは想像もつかないような、驚くべき出来事や考え方がたくさん存在します。動物裁判もまた、そんな人間の思考や社会のあり方の多様性、そして時にはその奇妙さや不可解さを、私たちに教えてくれる、忘れがたい歴史の一コマと言えるでしょう。

※本記事では英語版、スペイン語版、ポーランド語版も参考にしました

コメント