- ノストラダムス(1503年~1566年)は、16世紀フランスに生きた医師であり、占星術師。彼が書いた謎めいた詩集『ミシェル・ノストラダムス師の予言集』(通称『諸世紀』または『百詩篇集』)によって、世界で最も有名な「予言者」として知られています。

- この、後の世に大きな影響を与えることになる『予言集』の初版(最初の部分)が出版されたのが、1555年の今日、5月4日であるとされています。

- 『予言集』は、主に4行詩の形式で書かれており、その内容は非常に曖昧で象徴的。古フランス語やラテン語などが混じり、解釈が非常に難しいのが特徴です。

- これまで、フランス革命、ナポレオンやヒトラーの出現、第二次世界大戦、そして日本では特に「1999年7の月に恐怖の大王が降ってくる」という詩が有名になり、様々な歴史上の出来事を「予言していた」と主張されてきました。

- しかし、現代の歴史家や科学者の間では、これらの「的中例」のほとんどは、事件が起こった後に、曖昧な詩の記述を都合よく解釈(こじつけ)したものであり、ノストラダムスの詩が未来を具体的に予言したという科学的な根拠は全くない、というのが一般的な見解です。偽物の詩も多く出回っています。

「1999年、7の月、空から恐怖の大王が降ってくるだろう…」

この不気味なフレーズを聞いて、子供の頃や若い頃に、少しだけ未来への不安を感じた記憶のある方もいらっしゃるのではないでしょうか? これは、今から約450年以上も前に書かれたとされる、ノストラダムスの有名な「予言」の一節です。

16世紀フランスに生きた医師であり、占星術師でもあったノストラダムス。彼が残した『ミシェル・ノストラダムス師の予言集』(一般には『諸世紀』あるいは『百詩篇集』として知られます)という書物は、その後の歴史における数々の大事件を予言していた(?)として、何世紀にもわたり、世界中の人々の関心を集め、時には社会現象まで引き起こしてきました。

その記念すべき(そして、ある意味で物議を醸す)『予言集』の初版が世に出版されたのが、1555年の今日、5月4日であると言われています。

今回は、謎に包まれた人物ノストラダムスとは何者なのか、そして彼の残した「予言」は本当に未来を言い当てていたのか、その真実と、なぜ人々が彼の言葉にこれほどまでに惹きつけられてきたのか、その背景を探ってみましょう。

ノストラダムスとは何者か? 医師、そして星を読む者

ノストラダムス(Nostradamus)という名前で世界的に知られる彼の本名は、ミシェル・ド・ノートルダム(Michel de Nostredame)。彼は1503年12月(日付には諸説あり)に、南フランスのプロヴァンス地方にあるサン=レミ=ド=プロヴァンスという町で生まれました。彼の家系はユダヤ系でしたが、彼の祖父の代にキリスト教(カトリック)に改宗していました。

彼はまず、当時の知識人の主要な道であった医学を学び、医師として活動を始めます。特に、16世紀ヨーロッパで繰り返し猛威を振るい、多くの人々の命を奪っていた恐ろしい伝染病ペスト(黒死病)の治療において、彼は当時としては先進的であったとされる、衛生管理の重要性を説き、ハーブを用いた独自の治療法などで一定の成果を上げ、医師としての名声を得ていたようです。

しかし、彼は医学だけでなく、幼い頃から占星術(天体の配置や動きが地上の出来事や人間の運命に影響を与えるという考え)にも強い関心を抱いていました。当時は、天文学と占星術がまだはっきりと区別されておらず、多くの知識人が占星術を真剣に研究していた時代でした。

ノストラダムスは、医師としての活動の傍ら、占星術に基づいた予測を含む暦書(アルマナック、年鑑のようなもの)を毎年出版し始めます。これには、農作業の時期や天気に関する助言などと共に、未来の出来事を示唆するような、予言めいた記述も含まれていました。これが民衆の間で大変な人気を博し、彼は次第に「星を読む者」「予言者」としての評判を高めていくことになります。

その評判は、ついにフランスの宮廷にまで届きました。時のフランス国王アンリ2世の王妃であり、イタリア・メディチ家出身で、自身も占星術や神秘主義に深い関心を寄せていたカトリーヌ・ド・メディシスは、ノストラダムスの才能に注目し、彼を宮廷に招き入れて、子供たちの将来や国の未来について占わせたり、助言を求めたりした、と言われています。王妃の庇護を受けたことで、ノストラダムスの名声はさらに高まりました。

謎めいた詩集『予言集(諸世紀)』の誕生 (1555年5月4日)

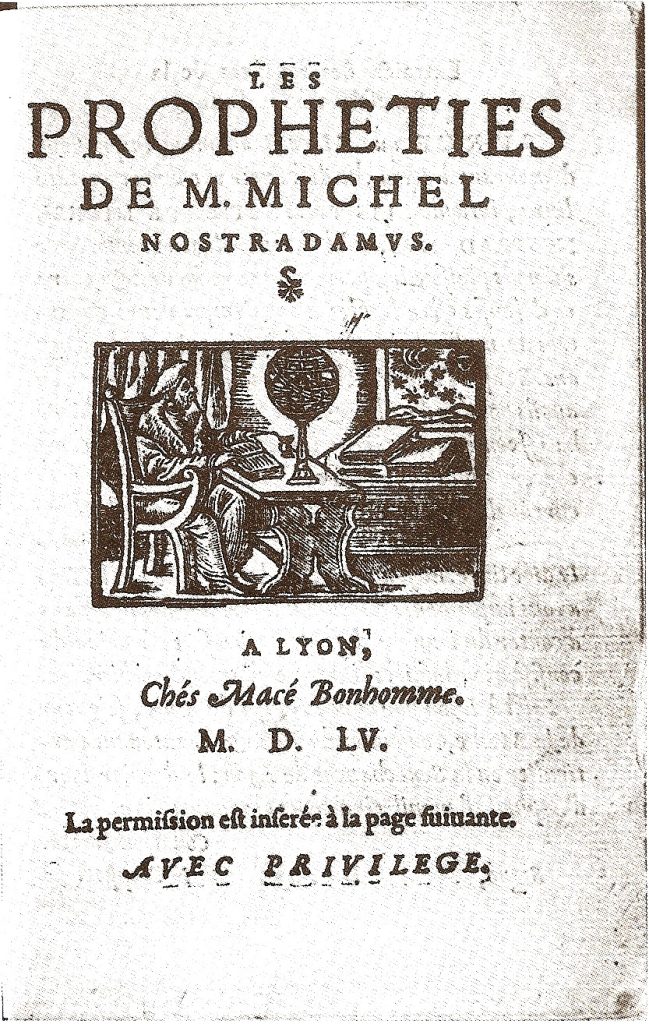

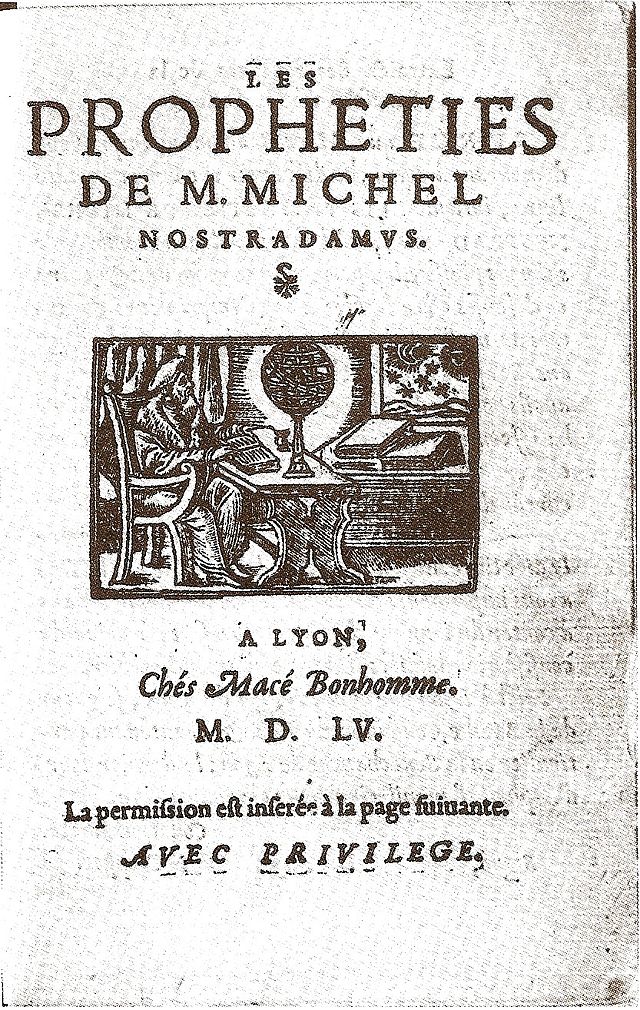

ノストラダムスの名を、単なる占星術師や医師としてではなく、「世紀の予言者」として不滅のものにしたのが、彼の主著である『ミシェル・ノストラダムス師の予言集(Les Prophéties de M. Michel Nostradamus)』です。この本は、一般には『諸世紀(Les Centuries)』あるいは『百詩篇集』という通称で広く知られています。

この本は、ほとんどが「四行詩(quatrain / カトラン)」と呼ばれる、4行で構成された短い詩の形式で書かれています。そして、約100篇(ただし数は必ずしも100ではありません)の四行詩をひとまとめにして、一つの「百詩篇(Century / サンチュリ)」という章を構成しています。ノストラダムスは、これを最終的に10巻(合計約1000篇の詩)、あるいは12巻まで作る計画だったと言われていますが、彼が生きている間に完成したかどうかは定かではありません。現在、研究者たちが主に参照する版には、合計で942篇の四行詩が収録されています。

この、後の世に数えきれないほどの解釈と論争を生むことになる『予言集』の、最初の部分(第1巻から第3巻の途中まで、合計353篇の詩)が、フランスの出版の中心地であったリヨンで印刷され、出版されたのが、1555年の今日、5月4日である、とされています。(その後、1557年には内容が追加された増補版が、そして彼の死後である1568年に、現在私たちが知る形に近い、第10巻までを含むとされる「完全版」が出版されました。)

この『予言集』を読んで、誰もがまず戸惑うのは、その記述が極めて難解で、曖昧であることです。

- 多言語の混用

使われている言葉は、16世紀の古フランス語が基本ですが、そこにラテン語、古代ギリシャ語、プロヴァンス語(彼が育った南フランスの方言)、イタリア語などが、意図的にか、あるいは自然にか、混ぜこぜに使われています。 - 言葉遊び?

アナグラム(文字の順番を入れ替えて別の言葉にする、例えば “Rapist” を “Paris” のように)、略語、あるいは彼自身が創作したと思われる奇妙な造語なども、随所に散りばめられています。 - 象徴的・比喩的な表現

詩の内容そのものが、非常に象徴的で、比喩に満ちており、直接的で具体的な表現はほとんどありません。まるで、夢の中の光景や、謎めいた神託の言葉のようです。 - 時間・場所・人物の不明確さ

詩がいつの時代の、どこの場所の、誰についての出来事を指しているのか、具体的な年代や固有名詞が記されていることは、極めて稀です。

なぜ、ノストラダムスはこれほどまでに難解で曖昧な書き方をしたのでしょうか? 彼自身は、未来を見通す特別な能力(神からの啓示や、長年の占星術の研究によるもの)を持っていると主張していました。しかし、同時に彼は、もし未来の出来事をあまりにもはっきりと書き記してしまうと、当時の宗教裁判所(異端審問)などから、異端者や危険な魔術師として告発され、迫害される危険があることを、十分に認識していたのかもしれません。そのため、わざと表現を曖昧にし、多重の意味に取れるように書くことで、直接的な非難を避けようとしたのではないか、と多くの研究者は考えています。あるいは、単に詩的な表現を好んだだけなのかもしれません。

「予言は当たった」のか? 解釈とこじつけの歴史

この極めて曖昧で、解釈の余地が無限にあるとも言えるノストラダムスの『予言集』ですが、出版された当初から、そして特に後世において、「これは驚くべきことに、未来の歴史的な出来事を正確に予言しているのではないか?」と解釈し、その「的中例」を探し出そうとする人々が後を絶ちませんでした。

特に、何か大きな戦争や革命、災害、あるいは重要な人物の登場や死などが起こるたびに、「これはノストラダムスの予言集の、あの詩句に書かれていたことだ!」と主張されるケースが、繰り返し現れてきたのです。

これまで「的中した」と主張されてきた予言の例

アンリ2世の死(1559年)

ノストラダムス自身を庇護したフランス国王アンリ2世は、馬上槍試合の最中に、相手の槍が兜の隙間から目に突き刺さるという不慮の事故で亡くなりました。これについて、『予言集』(第1巻35番)にある

若い獅子が老いたる獅子を打ち負かすだろう、一騎打ちの奇妙な戦場で、黄金の籠(兜)の中の目を彼は引き裂くだろう…

といった詩句が、まさにこの出来事を予言していた、と後に解釈されました。(これは、ノストラダムスの生前に起こった出来事と結びつけられた数少ない例の一つとされますが、それでも「若い獅子」「老いたる獅子」が具体的に誰を指すのかなど、解釈には曖昧さが残ります。)

フランス革命(1789年~)

「ヴァレンヌへ夜逃げする…」「僧侶や貴族が血祭りに…」といった断片的な記述が、国王ルイ16世と王妃マリー・アントワネットの逃亡失敗や、革命の恐怖政治を予言したものだとされました。

ナポレオン・ボナパルト

「Pau, Nay, Loron(フランス南西部の三つの町の名前)」という言葉の並びが、文字の順番を入れ替えるアナグラムによって「Napaulon Roy(ナポロン王)」、つまりナポレオン(Napoléon)を指しているのだ、という解釈がなされました。

アドルフ・ヒトラー

第2巻24番にある

ライン川の近く、オーストリアの山中で偉大な者が生まれるだろう…彼の名はヒスター(Hister)…

という詩句。この「ヒスター」が、ヒトラー(Hitler)の名前と響きが似ていることから、ヒトラーの出現と第二次世界大戦の勃発を予言したものだ、と広く信じられました。(しかし、歴史的には「ヒスター(Ister)」はドナウ川下流部の古いラテン語名であり、ヒトラーとは直接関係がない可能性が高いと考えられています。)

その他

1666年のロンドン大火、フランスの化学者ルイ・パスツールの業績、原子爆弾の出現と広島・長崎への投下、アメリカのケネディ大統領暗殺(1963年)、さらには近年のアメリカ同時多発テロ事件(2001年)など、歴史を揺るがすような大きな事件が起こるたびに、研究家やメディアは、『予言集』の中から、それらしい言葉やイメージを含む詩句を探し出し、「これが予言されていた証拠だ!」と後付けで主張してきました。

1999年7の月、恐怖の大王(第10巻72番)

数あるノストラダムスの詩の中で、おそらく世界で最も有名になり、特に日本で社会現象まで引き起こしたのが、この第10巻72番の四行詩でしょう。

1999年、7の月、 空から恐怖の大王が来るだろう、 アンゴルモアの大王を蘇らせるために、 その前後の期間、マルスは幸福の名の下に支配するだろう。

(※訳文には様々なバリエーションがあります)

1973年(昭和48年)に、作家の五島勉氏が出版した『ノストラダムスの大予言』という本は、この詩を「1999年の7月に、人類を滅亡させるような恐ろしい出来事(核戦争? 彗星の衝突? あるいは別の何か?)が起こる」という、衝撃的な終末予言であると解釈し、日本で大ベストセラーとなりました。この本の影響力は絶大で、その後も続編や関連書籍、映画、漫画、テレビ番組などが次々と作られ、特に1990年代の終わりには、「1999年に本当に世界が終わってしまうのではないか?」という漠然とした不安感(いわゆる「ノストラダムス・ブーム」または「終末ブーム」)が、社会全体を覆ったほどでした。

しかし、ご存知のように、実際に1999年の7月(あるいはその年)に、世界が破滅するような大事件は起こりませんでした。この詩の解釈についても、「恐怖の大王」とは一体何を指すのか(単なる日食のこと? 彗星の接近? 当時のフランスを脅かしていた特定の王や将軍? それとも全く別の何か?)、そもそも「アンゴルモア(Angolmois)」とは何なのか(モンゴル人の王? フランスの地名アングーモワ(Angoumois)のアナグラム?)、そして「マルス(Mars)」は戦争の神を意味するのか、単に火星を指しているだけなのか…など、解釈は専門家の間でも全く定まっておらず、無限の可能性があります。「人類滅亡」という解釈は、数ある可能性の中の一つに過ぎず、しかもかなり飛躍した解釈であったと言えます。

予言は本当に当たるのか? 批判的な視点

では、結局のところ、ノストラダムスの『予言集』は、本当に未来を予知した「驚異の書」なのでしょうか?

残念ながら、現代の歴史学者や、科学的な思考方法(批判的思考)を重視する立場からは、その見方は極めて懐疑的です。つまり、ノストラダムスの詩が、未来に起こる特定の出来事を具体的に予言したものである、という考えは、学術的にはほぼ完全に否定されています。

その主な理由は、以下の点に集約されます。

記述が極端に曖昧であること

これが最大の理由です。彼の詩は、前述の通り、非常に比喩的、象徴的で、多義的(複数の意味に取れる)な言葉で書かれています。具体的な固有名詞(人名、地名)や年代が示されることはほとんどありません。そのため、どのような出来事に対しても、後から都合の良いように解釈し、結びつけることが非常に容易なのです。まるで、どんな顔にも合う「フリーサイズの仮面」のようなものです。

ほとんどが「後付け解釈(後知恵)」であること

「ノストラダムスの予言が的中した!」とされる例のほぼ全ては、歴史的な事件や災害が実際に起こった「後」になってから、「予言集の中に、この出来事を暗示しているかのような詩があった!」と誰かが「発見」し、それを後付けでこじつけて解釈したものです。事件が起こる「前」に、ノストラダムスの詩に基づいて、いつ、どこで、何が起こるかを正確に予測できたという、信頼できる事例は、実質的に皆無と言ってよいでしょう。これは、人間の心理にある「後知恵バイアス」(物事が起こった後なら、あたかもそれが予測可能だったかのように考えてしまう心の癖)が強く働いている結果と考えられます。

翻訳と解釈による恣意性

原文が、古フランス語やラテン語などが混じった非常に難解なものであるため、それをどのように現代語に翻訳し、どのように解釈するかによって、その意味は百八十度変わってしまう可能性があります。特に、センセーショナルな「予言の的中」を演出しようとする場合、意図的に特定の出来事に結びつけるような、強引な、あるいは誤った翻訳や解釈が行われることも少なくありません。

偽書・偽詩篇の存在

ノストラダムスの人気が高まるにつれて、彼が書いたものではないにも関わらず、彼の名を騙(かた)った偽物の予言書や、あるいは既存の『予言集』の中に後世の人々が勝手に創作して付け加えた偽の詩句なども、多数出回るようになりました。これらが本物のノストラダムスの予言であるかのように扱われ、「予言が当たった」という話が作られてきたケースもあります。

科学的思考(オッカムの剃刀)からの視点

思考の原則である「オッカムの剃刀」(不必要な仮定は切り捨てるべき)の観点から考えてみましょう。「ノストラダムスが、数百年後の未来まで見通せる超自然的な予言能力を持っていた」という、非常に特殊で証明不可能な仮定をするよりも、「ノストラダムスが書いた曖昧で謎めいた詩を、後世の人々が、自分たちの時代の出来事や関心に合わせて、主観的に、そしてしばしば都合よく解釈(こじつけ)してきただけである」と考える方が、はるかにシンプルで、より少ない仮定で済み、そしてより合理的な説明であると言えます。

したがって、現代の学術的な見地からは、ノストラダムスの『予言集』は、未来を予言した書物ではなく、彼が生きた16世紀当時の社会情勢、宗教観、歴史認識、そして彼自身の占星術や古典文学に関する知識などを反映した、謎めいた詩的な作品である、と見なすのが妥当とされています。

なぜノストラダムスは人々を惹きつけるのか?

では、科学的な根拠が乏しいにも関わらず、なぜノストラダムスの『予言集』は、出版から450年以上もの長い間、これほどまでに世界中の人々を惹きつけ、語り継がれ、時には社会現象まで引き起こしてきたのでしょうか? その理由は、一つではなく、いくつか考えられます。

未来への普遍的な関心と不安

人間は誰しも、先の見えない未来に対して、知りたいという強い好奇心と、同時にどうなるのだろうかという漠然とした不安を抱えています。ノストラダムスの予言(とされるもの)は、この人間の根源的な心理に、時代を超えて強く訴えかけてきました。

社会不安との共鳴

特に、戦争、革命、疫病、経済危機、自然災害など、社会全体が大きな不安や混乱に見舞われている時代には、人々は未来への指針や、あるいは破局への警告を求める傾向が強まります。ノストラダムスの予言は、まさにそのような社会不安が高まるたびに、繰り返し注目され、読み直されてきた歴史があります。

印刷術の力

ノストラダムスが生きた16世紀は、ヨーロッパで印刷術が普及し始めた時期と重なります。これにより、彼の『予言集』は、それ以前の手書きの写本とは比較にならないほど大量に印刷され、ヨーロッパ中に広く流通し、多くの人々の目に触れる機会を得ることができました。これが、彼の名声が広まる大きな要因となりました。

謎解きの魅力と解釈の自由度

そして何よりも、彼の詩が持つ、ミステリアスで、象徴的で、そして極めて曖昧であるがゆえの「解釈の自由度の高さ」そのものが、人々を惹きつける最大の要因かもしれません。「この難解な詩句は、実はあの歴史的事件を指しているのではないか?」「この言葉には、こんな隠された意味があるのかもしれない…」と、謎解きのように読み解こうとすること自体が、ある種の知的な興奮や、あるいは不安な時代の慰めとして機能してきたのではないでしょうか。読者が自らの知識や想像力を投影し、自由に意味を見いだせる余地が大きいからこそ、時代や文化を超えて、様々な形で「読まれ直され」続けてきたのかもしれません。

まとめ:予言と向き合う私たち

1555年の今日、5月4日に、その最初の部分が出版されたとされる、ノストラダムスの『予言集(諸世紀)』。それは、未来を正確に映し出す水晶玉ではなかったかもしれませんが、それが出版された当時のヨーロッパ社会の空気や、人々の未来に対する期待と不安、そして何よりも、後世の人々がそれぞれの時代の出来事や関心を、その謎めいた言葉の中にどのように読み込もうとしてきたか、という「解釈の歴史」を映し出す、非常に興味深い鏡であるとは言えるでしょう。

ノストラダムスの「予言」とされるものを、私たちはどのように受け止めるべきでしょうか?

それを、これから起こる未来を正確に告げるものとして盲信し、いたずらに不安になったり、あるいは逆に安易な希望を抱いたりするのではなく。むしろ、

「なぜ人々は、このような曖昧な言葉の中に、未来の出来事を見いだそうとするのだろうか?」

「この『予言の的中』とされる解釈は、どのような歴史的背景や、解釈者の意図のもとで行われてきたのだろうか?」

「私たちは、未来に対する不安と、どのように向き合っていくべきなのだろうか?」

といった、歴史や社会、そして私たち自身の心理や思考のあり方を見つめ直すための、一つのきっかけとして捉えること。

それが、現代に生きる私たちが、ノストラダムスという歴史上の人物と、彼が残した謎多き著作に、より冷静に、そしてより建設的に向き合うための、一つの道なのかもしれません。

彼の詩に込められた本当の意味は、おそらく永遠に解き明かされることはないでしょう。しかし、その解き明かせない「謎」こそが、ノストラダムスを、歴史上、最も有名で、最も議論を呼び、そして最も人々を惹きつけてやまない「予言者」の一人たらしめている、最大の理由なのかもしれませんね。

コメント